France 2 dédie mardi 17 juin à 21h10 une grande soirée à la lutte contre le racisme et les discriminations, avec la diffusion de l’émission « Sommes-nous tous racistes ? ». Elle sera suivie par la rediffusion de deux documentaires sur cette question.

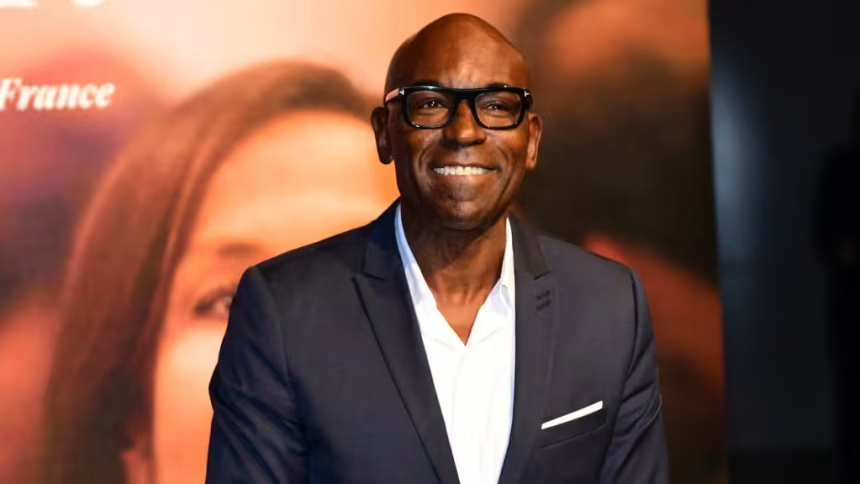

Les Français sont-ils racistes ? Cette question de société est abordée dans un magazine inédit, présenté par Marie Drucker et Jamie Gourmaud, accompagnés pour l’occasion de l’acteur, réalisateur et scénariste Lucien Jean-Baptiste et du maître de conférences en psychologie sociale Sylvain Delouvée.

Diffusée à 21h10, mardi 17 juin sur France 2, l’émission « Sommes-nous tous racistes ? » décrypte, à travers diverses expériences menées sur 50 personnes, les mécanismes inconscients à l’origine de stéréotypes et de préjugés qui entraînent des comportements discriminatoires. Afin d’éviter les biais, les participants, tous volontaires, n’ont pas été préalablement informés de la thématique des tests.

Les expérimentations pratiquées dans ce magazine sont toutes inspirées de publications scientifiques internationales. Les réactions des différents participants sont commentées par Lucien Jean-Baptiste. Franceinfo a interrogé le comédien à l’occasion de la diffusion de cette émission spéciale.

Franceinfo : Pourquoi avoir accepté de participer à cette émission sur le racisme ?

Lucien Jean-Baptiste : Parce que j’adore me poser des questions. On m’a expliqué que c’était une émission dans laquelle il y aurait des expériences et un scientifique. J’ai imaginé que cela allait peut-être me permettre de comprendre pourquoi, petit, on m’appelait « Blanche-Neige » !

Le titre de l’émission est « Sommes-nous tous racistes ? ». Je ne me pose pas la question ainsi, je me dis plutôt : « Allons-nous réussir à dépasser nos différences ? Vont-elles continuer à créer des inégalités ? » Ma participation fait également écho à un documentaire auquel j’avais participé en 2016, avec Alexandre Amiel et Amelle Chahbi. Nous nous interrogions déjà sur la xénophobie, l’antisémitisme et le racisme dans ce film, Pourquoi nous détestent-ils ? .

Cette question de la discrimination est-elle au cœur de votre travail de réalisateur ?

Lorsque j’ai réalisé mon premier film, La Première étoile, ce n’était pas du tout le cas. Je souhaitais simplement raconter l’histoire d’un père démuni qui désire apporter du rêve à ses enfants en leur faisant découvrir la neige et le ski. Cela faisait référence à mon histoire personnelle, à ma mère qui n’avait pas d’argent et qui nous emmenait tout de même au ski.

Comme je n’ai jamais connu mon père, j’ai imaginé un personnage de père défaillant, mais qui se soucie tout de même du bien-être de sa progéniture. Je ne me suis jamais dit : « Je vais faire un film de Noirs au ski. » Pour moi, c’était juste une histoire de famille, mais tout le monde m’a immédiatement dit : « Oh, c’est amusant, ton histoire de Noirs qui vont au ski ! ».

Les femmes peuvent rencontrer le même genre de problématiques. C’est comme demander à une réalisatrice si elle prépare un film de femmes ! Et si, en plus, celle-ci souhaite raconter l’histoire d’une femme qui veut conduire un camion, les gens vont se dire : « Oh, c’est une militante, elle veut montrer que la femme va prendre la place de l’homme, etc. »

Je ne suis pas complètement idiot, je me rends bien compte que l’on me voit comme une sorte de militant du fait de mes origines, mais ce n’est pas ma volonté. Est-ce que, lorsque l’on va voir le film Titanic, on se dit : « C’est l’histoire de blancs qui montent sur un bateau » ? Non. Ce besoin de qualifier la couleur de peau, lorsqu’une catégorie de la population est noire, pose forcément question.

Votre deuxième film aborde tout de même la question de la couleur de peau…

C’est vrai que j’ai volontairement abordé cette question dans Il a déjà tes yeux . Je souhaitais surtout parler de mes enfants qui sont métis – ce qui n’est d’ailleurs pas une couleur. Si on veut rester dans le strict domaine de la colorimétrie, noir plus blanc, cela donne gris ! Lorsque j’entends des phrases comme : « Il y avait des Noirs, des Arabes, des Asiatiques… », cela m’agace. Pourquoi on ne dit pas : « Noirs, beiges, clairs et jaunes ? » On parle d’origine ou de continent pour les autres, mais pour nous qualifier, on parle toujours de couleur. J’avoue que cela me fatigue.

Est-ce que le fait d’être un homme noir a freiné vos ambitions ?

Cela aurait pu être le cas. Je suis né à la Martinique et en 1967, ma mère a décidé de venir en métropole. J’avais 3 ans. Cela a ouvert un champ des possibles. Elle était seule avec six enfants et le chômage gangrenait l’île. La misère n’est pas moins pénible au soleil, contrairement à ce que chante Charles Aznavour. Nous sommes arrivés grâce au Bumidom, le Bureau pour le développement des migrations dans les départements d’outre-mer, créé en 1963 par Michel Debré, qui était à l’époque député de la Réunion.

Grâce au Bumidom, nous avions droit à un billet d’avion aller, à un appartement dans un HLM et un emploi dans la fonction publique. C’est la raison pour laquelle il y a beaucoup d’Antillais dans les hôpitaux, à la Poste et dans la police. Alors évidemment, il y avait des avantages, mais cela a muselé les ambitions de toute une jeunesse. Des jeunes femmes qui arrivaient en métropole et qui souhaitaient par exemple devenir institutrices, ne le pouvaient pas. J’aurais pu opter pour une vie de fonctionnaire, pour le football ou l’athlétisme, comme d’autres, car il y a une forme de conditionnement, comme l’explique très bien l’émission. On a tendance à aller là où les gens nous ressemblent.

Avez-vous souffert de racisme à votre arrivée ?

Oui. Petit, j’ai rapidement découvert ce que signifiait le mot racisme, avec des gamins de mon âge qui me traitaient de tous les noms et qui me renvoyaient à ma couleur. Il y avait un prix à payer, mais j’ai aussi découvert Molière et j’ai surtout appris à m’armer par le savoir, et à me défendre. Mais c’est vrai que je ne me suis pas autorisé tout de suite à suivre mon rêve d’enfant qui était d’être acteur. J’ai trouvé un travail dans la pub, et à 30 ans, après un drame personnel, je me suis dit que je n’avais plus rien à perdre et j’ai décidé de me lancer dans ma passion.

Quels obstacles avez-vous rencontrés en devenant acteur ?

Il n’y a pas de rôles. On entend des phrases comme : « Je t’aime beaucoup Lucien, tu es un bon comédien, mais je n’ai pas de rôle de noir. » On me l’a dit un nombre incalculable de fois. A force, cela me faisait rire. Je me suis donc dit qu’il fallait que je monte mes propres projets.

Je suis très fier que TF1 ait récemment accepté de diffuser en première partie ma série Joseph, avec pour rôle principal un inspecteur de police antillais que j’interprète. A travers cela, je peux faire passer en douceur des petits messages et tenter de sortir des cases dans lesquelles on nous enferme. Nous sommes tous en proie à des normes, des clichés. Nous devons pouvoir lutter contre nos conditionnements et notre inconscient qui nous emprisonnent, comme on peut le voir dans l’émission.

« Peut-être que le fait d’être né noir m’a ouvert les yeux sur les discriminations, les inégalités et sensibilisé à la maltraitance des enfants, entre autres. »

Tout cela me fait mal au quotidien et c’est probablement pour cela que j’ai besoin de faire des films, que j’ai besoin de l’art, de la culture, de parler et de rire, afin de rendre tout cela vivable. Si je m’écoutais, je pleurerais tous les jours, tant ce monde me bouleverse, mais je me dois de rester optimiste pour mes enfants.

Avez-vous été confronté à vos propres préjugés durant cette émission ?

Bien sûr. On en a tous, évidemment. C’est pour ça qu’il faut échanger et débattre. Cette émission du service public est la bienvenue dans le délicat contexte actuel.

Je suis là pour essayer de comprendre qui nous sommes, ce qui se passe dans notre cerveau et déceler ce que la société a comme influence dans nos choix quotidiens, dans l’éducation de nos enfants. Comprendre permet de lutter contre nos propres préjugés.

Etes-vous encore victime de racisme aujourd’hui ?

Depuis que j’ai participé à cette émission, je reçois des mails plutôt désagréables de la fachosphère. Selon eux, je promeus l’immigration. Au moment de la diffusion de mon précédent documentaire, j’avais déjà reçu des menaces du genre : « On va s’occuper de tes enfants ». J’avoue que je m’en moque, cela prouve qu’ils ont regardé le film et que peut-être cela les fera réfléchir. Nous sommes en démocratie, on ne peut pas empêcher les gens de penser et de parler. J’espère en tout cas que mon parcours suscitera des vocations chez des petits garçons noirs.